NUMÉRO 1 : LE VIDE

NO FUTURE : SPACE FOR ALL

ANALYSE

AYMERIC PAQUIN

En 2022, Pamela Rooke, anciennement connue sous le nom de Jordan, disparaît, laissant derrière elle un pan important des premières heures de la culture punk londonienne. Elle fut vendeuse à la boutique SEX de Vivienne Westwood et de Malcolm McLaren, considérée comme le premier membre des Sex Pistols, fréquentant en icône punk et queer les lieux fétiches du Londres des années soixante-dix (The Marquee, The 100, The Roxy). Dès 1969, elle se donne le nom de Jordan, prénom masculin comme nouvelle identité ; comme un nom de scène qu’elle utilise, sans jamais vraiment y monter¹. Au milieu des années soixante-dix, c’est la nouvelle tendance, une caractéristique de la culture punk : il n’y a plus besoin d’être sous les feux des projecteurs pour s’affirmer comme une icône.

Le punk redéfinit le rapport de pouvoir existant entre l’artiste et son auditeur/spectateur. Si cela s’exprime en premier lieu par la réappropriation du corps et de l’identité (intime), cette transformation est conduite par une redéfinition de la spatialisation de l’ordre social (collectif).

En concert, en squat, sur le trottoire ou en vadrouille, le punk s’amuse à brouiller la frontière entre extérieur et intérieur, espace d’intimité et espace de collectivité, scène et fosse. Plus que d’entremêler l’un dans l’autre, cette mise en crise des frontières permet l’écartement de véritables no man’s land. L’aspect transgressif du mouvement se trouve précisément dans la manipulation de cet espace entre deux frontières. Il dépasse les conceptions mentales et vient déterminer une nouvelle organisation politique de l’espace en rendez-vous punk. Le punk réorganise l’espace afin de déconstruire puis reconstruire l’art et la politique : le cas londonien de la première génération punk (1975-1979) en est l’illustration, et cela, particulièrement à travers un espace comme la salle de concert.

EN FINIR AVEC LE ROCK

Au cours des années soixante-dix, le rock est devenu un fait social ordinaire, complètement vidé de ses origines ostensiblement rebelles. Les rock stars sont devenues célèbres et riches et se mettent à raconter leurs vies faciles et leurs petits problèmes : I’ve been hanging on the phone / I’ve been sleeping all alone (J’ai passé du temps au téléphone / J’ai dormi tout seul) chante Mick Jagger avec les Rolling Stones². “Quand le rock’n’roll est devenu un fait de société de plus, il devient de l’auto-frustration […] En 1975, la candeur de Pete Townshend (The Who) dépouillait le rock’n’roll des réalités sociales qui lui avaient donné sa vigueur musicale.”³

À la radio britannique passent toujours les mêmes groupes, Led Zeppelin, The Who, Jimi Hendrix et leurs solos de guitare interminables poussent parfois les musiques à plus de huit minutes. Ces sérénades se trouvent être pour le public londonien de 1975 de plus en plus déracinées et fantasques. Au même moment, le disco vit ses derniers jours. Ces airs et ces rythmes n’ont que trop duré, le monde est dans une phase importante de transformation. Les États-Unis sont en plein marasme après la présidence de Gérald Ford, les guerres du Vietnam et du Cambodge, et les retombées économiques des chocs pétroliers. La musique doit accomplir esthétiquement la crise politique, économique et sociale contemporaine. La surexploitation du phénomène disco par les labels, les médias et le merchandising finit par lasser, jugé superficiel et chimérique. Avec ses rythmes entraînants et ses soirées scintillantes, le disco représentait pour nombreux une échappatoire, une libération collective et une quête d’harmonie. A la fin des années 1970, une partie des populations américaines et européennes ne croit plus en cette utopie. Le punk émerge de ce rejet. Vouloir renouer avec les racines politiques des débuts du rock. Replacer les problèmes du peuple au coeur de la musique. Dans leur titre “Pretty Vacant” les Sex Pistols chantent “I don’t believe illusions cause too much ain’t for real (Je ne crois pas aux illusions car beaucoup d’entre elles ne sont pas réelles). L’idée de faire de la musique quoi qu’il en coûte devient virale. Faire de la musique pour tous même sans savoir en jouer, même si le son est horrible ou la guitare non branchée, et seulement pour deux minutes s’il le faut. Voilà de quoi naît le punk.

CONCERTS EN TERRE INCONNUE

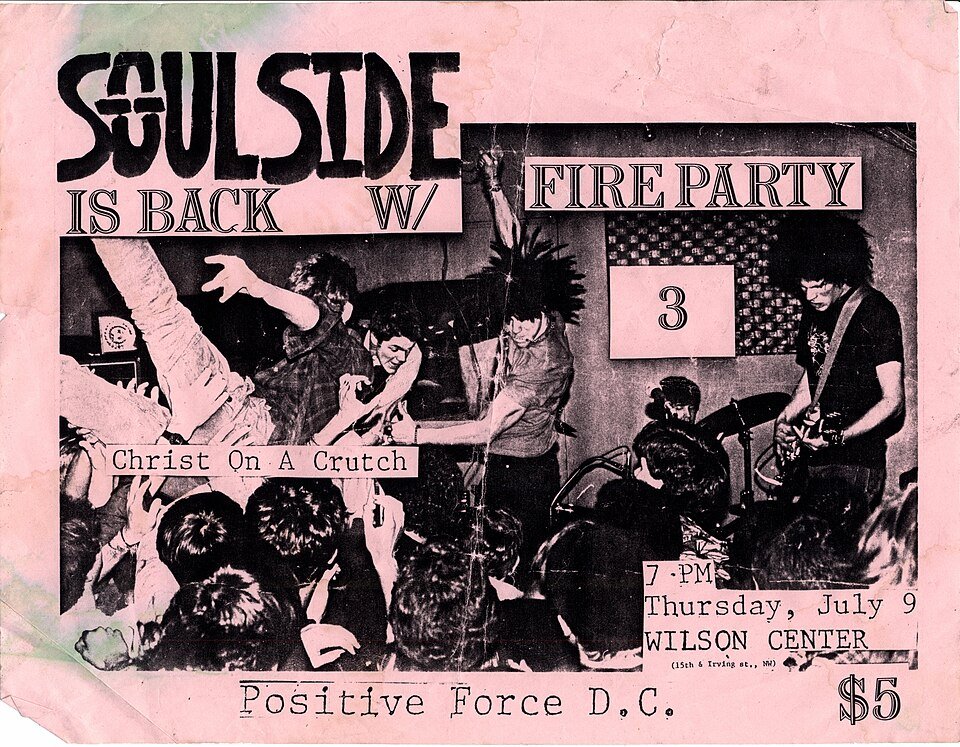

Dès 1975, ayant mauvaise réputation suite à de nombreuses bagarres et dégâts, les gigs (concerts) punks voient leur accès aux salles de concert de plus en plus interdits à Londres. Ils se font alors dans des halls d’universités, des salles de cinéma underground et même des églises⁴. Dans l’utilisation nouvelle de ces lieux, les groupes se produisent alors sans estrade, se confondant parfois avec leur public, effaçant la frontière entre la scène et la fosse. Déjà au cœur des réflexions des avant-gardes artistiques radicales du XXème siècle – Dada, le Surréalisme ou encore Fluxus – cette frontière est imagée comme une séparation de l’art et du rêve de la réalité et de la vie. Dans les années soixante, Guy Debord écrit dans La Société du spectacle : “l’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit”⁵. Penser à briser cette frontière c’est tenter de redonner la vie. Il ne s’agit pas de faire monter le fan sur scène afin de lui en mettre plein la vue et que le reste du public s’imagine être à sa place. Il ne s’agit pas non plus de faire descendre l’idole dans la foule adulé comme un dieu vivant. Il est question d’un nouvel espace, qui est le résultat de cet écartèlement de la frontière entre scène et fosse. Les punks ne lèvent plus les yeux de la fosse, ils ne chantent plus d’un piédestal : ils descendent de l’estrade, font leur place dans un tiers-espace, et occupent le vide entre l’art et la vie. La délimitation spatiale de ce nouvel espace – qui ne peut se pratiquer et se vivre que dans certains lieux pour des raisons de superficie, d’altitude, de géographie et de sociologie – permet un devenir créatif et artistique du punk tout autant qu’un devenir politique.

LE CONCERT PUNK COMME ESPACE SALVATEUR

Le punk réunit les populations en marge, jeunes, précaires, déscolarisées, à la rue, queer, racisées, immigrées. Le mouvement punk est un ensemble d’exclus et de diverses minorités. Dans les années soixante-dix, s’affirmer punk c’est comprendre comment partager un espace avec un autre, lié par l’expérience commune d’une oppression. Le punk se constitue comme une redéfinition du collectif par l’espace, par une union des minorités dans une communion des vécus, l’acceptation, la consolation, l’appui et la fortification. Aujourd’hui, on parlerait de ces no man’s land comme de safe places, des espaces à part, non pas en dehors du monde mais comme délimités par de nouvelles règles autant contre-culturelles que novatrices. Ceux qui se retrouvent dans les valeurs qu’offre le punk sont en ces lieux qui ils souhaitent être, prenant l’espace nécessaire pour pogoter – l’ultime affirmation du punk – chanter, se vêtir différemment, se renommer. Lorsque les groupes jouent entourés par la foule, sur le même sol qu’eux, lorsque le public pogotte sur les chanteurs quitte à leur faire perdre leur micro, s’opère alors une transformation du schéma de rapport de force spectacle/spectateur et des schémas de domination ambiante : entre riche et pauvre, homme et femme, identité cisgenre et identité transgenre⁶, etc. On peut ainsi voir l’ouverture ou l’éclatement de cette frontière comme un “espace de conversion de l’individuel en collectif […] comme expérience intime et politique, comme puissance performative et transformatrice”⁷.

Pourtant, “cette mise en crise des frontières ne peut être que passagère, soit l’ordre résiste et tout revient à sa place, soit la frontière se déplace et un nouvel ordre est créé”⁸. Peut-on alors penser que le punk est la recréation d’une utopie, différente de celle proposée par le rock ou le disco ? Les concerts punks seraient ainsi une forme d’ »hétérotopie », selon l’idée de Michel Foucault, dans lesquels les punks se sentiraient vivre dans un ailleurs illusoire ou parfait. Par hétérotopie Michel Foucault⁹ entend un lieu réel mais à part (“espace autre”), fonctionnant selon ses propres règles qui déconnecte ou restructure notre rapport au monde. Il s’agit d’espaces d’illusion ou de perfection pouvant s’ouvrir et se fermer, étant à la fois isolants, accessibles et pénétrables.

UN ESPACE RÉEL ET ANCRÉ

Le club naît dans le Londres de l’ère élisabéthaine ; et plus précisément le gentlemen’s club. Cercle réservé à une société choisie, il s’agit d’un espace mondain structuré autour de codes partagés aristocratiques puis bourgeois. La politique du club s’oppose donc très clairement à celle du pub (“public house”) espace populaire, ouvert à tous, né vers le Xème siècle après Jésus-Christ. Le premier est tourné vers l’intérieur – sélection à l’entrée afin de déterminer si l’arrivant de l’extérieur possède les codes des membres à l’intérieur – le second vers l’extérieur – sans physionomiste, les portes étant souvent ouvertes. En réalité, en se barricadant de l’extérieur (réel), le club réinvente un ailleurs utopique en proposant la copie d’un extérieur transformé (faux) – en trompe-l’oeil – par les lumières, les musiques, les sons, les décors et les corps. Tandis que le pub alors déjà ouvert vers l’extérieur n’offre ni exotisme, ni échappatoire. C’est précisément pour cela qu’il séduit inéluctablement la culture punk.

Certaines études sur le sujet donnent même un nom au style de rock qui se pratique dans les bars, le pub rock apparu en 1974, se présentant comme une réponse au rock progressif et au glam rock, une forme de désintellectualisation d’un rock devenu hors-sol qui se joue dans les stades. Il s’agit de groupes considérés comme proto-punk comme le premier groupe de Joe Strummer (chanteur des Clash) The 101’s, The Stranglers, The Jam, Dr. Feelgood. Certains musiciens parviennent d’ailleurs à faire la transition du pub rock au punk et intègrent de nouveaux groupes comme le font Strummer, Elvis Costello ou Ian Dury. En effet, ils constatent qu’au-delà de l’aspect politique de l’espace – héritage aristocratique du club en opposition à la culture populaire du pub – l’aspect utopique qu’offre le club ne correspond pas au mode de pensée et d’action punk – de même pour les stades. En cela, la revendication punk “No future” pourrait absolument se traduire par “Nous refusons de croire en vos utopies”. Le punk est bien la proposition d’un espace autre, réel mais à part, qui restructure mais qui ne déconnecte pas ; l’espace punk n’est ni fermé, ni isolé, ni isolant. La scène d’un concert de rock est pensée comme un club, lumières, sons, estrade, décors et ne peut se regarder que par une contre-plongée, de la fosse. C’est en cela que le rock devient utopique. Tandis que le punk, lui, se veut bien dans le réel – le nombre de concerts punks qui se finissent en bagarre collective entre 1975 et 1979 ne peuvent se compter. Le mouvement est ancré dans un monde réel et ne tente en aucun cas d’y échapper, au contraire. Les punks semblent avoir une vision claire du présent et du futur et l’illustrent à leur manière, enracinés et en lutte.

LUTTES ET MARGES

Les principales contestations et luttes du mouvement punk sont portées par son esthétique. Cette dernière joue de sa marginalité, avec sa propre exclusion, en dérogeant à de nombreux codes sociaux, et particulièrement en affirmant une saleté, provoquant chez l’autre – celui ou celle qui n’est pas punk – le dégoût. Très vite, les artistes qui se revendiquent punks photographient leurs pochettes d’albums devant des murs abîmés, tagués – comme la pochette Rocket to Russia des Ramones – habillés de vêtements tachés et rafistolés ou laissant apparaître les poils d’aisselles – comme Patti Smith sur la pochette de Horses. Les matières organiques taboues sont mises à l’honneur : les Sex Pistols vomissent à l’aéroport, Ari Up des Slits urine sur scène, Sid Vicious exhibe son torse sanglant. Dans la musique, c’est l’âge d’or des larsens, des dissonances, des cris, des distorsions, des bruits d’ampli ou de micros usuellement considérés comme des déchets musicaux. Jeanne Guien, docteure en philosophie des techniques et en histoire industrielle livre dans Penser avec le punk, un article sur les usages de la saleté dans les pratiques et esthétiques punks. Elle énonce que “dès qu’un ensemble de choses est constitué en “monde” par un groupe social, d’autres sont triées et exclues : le déchet est “l’immonde”, ce qui est rejeté du monde, dont il instaure négativement les frontières. Les déchets sont placés aux “marges”, dans des espaces de relégation, des non-lieux dont ils renforcent l’exclusion.”¹⁰ Elle cite ainsi Mary Douglas, définissant la saleté comme “ce qui n’est pas à sa place”, ce qui perturbe l’ordre du monde.

Les punks des années soixante-dix perçoivent leur exclusion comme une injustice systémique à contester ; n’ayant pas d’utopies à rejoindre comme le reste de leur génération, ils font le choix de mettre en scène leur exclusion du système afin d’en faire une posture de contestation. En soi, la culture punk déplace ce qui est immonde (hors-monde) dans le monde : Guien parle de “l’ouverture d’un espace entre monde et immonde, entre scène sociale et “ob-scénité”, d’où la critique de l’ensemble du système devient possible. Ce tiers-espace, c’est là que se joue le punk. Essentiellement déplacé, voué à la perturbation et à la “contagion”, il permet d’accomplir le passage entre une saleté subie (l’exclusion) et une saleté agie (la contestation)¹¹.” Le punk replace au centre de la politique – au sens des occupations de la ville – des problèmes d’ordre populaire, des questions d’argent et d’identité par rapport à un rock’n’roll devenu illusoire et utopique. De la même manière, il s’empare de l’abject – code non bienséant – comme contestation antisystème. Il y a donc dans l’affirmation du punk en tant que composé esthético-éthique l’idée de déplacement voire de re-spatialisation de l’immonde dans le monde, de l’hors-sol au sol.

Rappeler de quoi le corps humain est fait, de sang et d’urine et ce dans quoi il vit : voilà comment entendre les noms de groupes comme Crass, The Germs, Washington Dead Cats ou en France au même moment Les Sales Majestés, La Souris Déglinguée. Que ce soit par leurs performances, sur les pochettes d’album ou dans la rue, le punk excentre le regard vers ce qui est en marge, les espaces exclus, non propres et non légitimes. Les lumières se projettent non plus sur scène mais viennent taper contre le vide de la fosse et matricent un espace de contre-visibilité.

ANARCHISME D’OPPOSITION

Lorsque le groupe n’est plus en élévation ou en face des spectateurs, l’habitude du corps à se positionner et à regarder se déconstruit. Modifier ces codes permet de désapprendre une technique du corps inculquée et les soustraire à leur assignation.

Rendre visible un no man’s land entre scène et fosse permet ainsi de renverser un rapport de domination entre celui que l’on regarde et celui que l’on ne regarde pas ; au-delà de combattre une inégalité, il s’agit d’ébranler la syntaxe du monde. Les moments que partagent les punks sont déterminants dans le développement de leurs modes de pensée et d’opérations. Car supprimer la scène revient idéologiquement à supprimer l’autorité et dégager le public du devoir de regarder dans une seule et unique direction.

Dès ses premières heures, le punk ne peut pas se dissocier d’une idéologie anarchiste ou de ce que Jim Donaghey nomme un anarchisme d’opposition. On définit cette forme d’anarchisme comme une dynamique de contestation active contre les structures de pouvoir établies. L’anarchisme d’opposition¹² rejette toute forme d’autorité hiérarchique et cherche à promouvoir une société fondée sur l’autogestion, la coopération et la liberté individuelle, adoptant une posture plus radicale que d’autres variantes, considérant que les institutions étatiques et capitalistes sont intrinsèquement oppressives et doivent être abolies. Pour Craig O’Hara, “ce serait un mensonge […] d’affirmer que les premiers punks disposaient de théories sociales et politiques bien élaborées”¹³. S’ils manquent à cette période d’une idéologie politique claire et cohérente, les punks développent une culture oppositionnelle franche et directe, menaçante pour les structures établies et donc réprimée par toutes : la critique punk de la domination et de la hiérarchie dispose de tous les traits d’une conscience libertaire naissante. Elle naît ainsi dans un déplacement des signes et un partage de l’espace, permettant pour chacun une redéfinition de l’intime et du collectif.

ÊTRE-ENSEMBLE

Le punk est inévitablement un enfant des combats soixante-huitards, notamment par sa filiation à King’s Mob : comme en manifestation, les êtres s’y rassemblent sans fusionner, sans se réduire à une identité nécessairement commune. Être punk, encore aujourd’hui ne veut pas dire grand chose : il y a mille et une façons d’être ou de se sentir punk. C’est un mouvement sans projet, sans finalité précise, sans réel manifeste mais qui fait preuve d’une présence partagée, d’une solidarité dans l’anonymat où chacun est là pour être avec les autres, dans un “communisme de l’incommensurable”.

Maurice Blanchot définit à ce sujet le soulèvement comme l’idée d’être ensemble. Il devient un lieu de parole, de geste, de regards où le lien se fait sans domination. Ainsi, l’éclatement de la frontière entre la scène et la fosse pour occuper le vide du no man’s land est inconditionnellement politique car il permet autant de réaffirmer un régime de contre-visibilité que de consolider les appuis de l’être-ensemble : il est de ce fait central autant dans l’histoire de la musique que dans l’histoire des luttes.

Seulement quelques années plus tard, l’histoire de la musique populaire prend un tout autre tournant. Si François Cusset dans La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980 écrit en ces termes : “la culture underground a compris dès les années 1980 qu’un nouveau rapport au corps se faisait jour et que s’y jouait un rêve collectif […] impliquant une forme renouvelée d’occupation des sols, essentiellement festive, où pourrait bien s’être jouée une lutte inédite pour l’émancipation”¹⁴, Simon Reynolds défend dans Hadcore l’idée que la musique populaire des années quatre-vingt contribue à détourner les énergies radicales de leur véritable cible par une “esthétisation mortelle du désir révolutionnaire et de la volonté de changements”¹⁵. Le punk aurait-il été une des dernières formes de musique révolutionnaire ? Le punk contemporain serait-il, lui, un genre en totale opposition aux productions de son temps ou serait-il devenu à son tour plus esthétique qu’en lutte et vidé de sa substance originelle contre-culturelle ?

Jordan monte sur scène lors d’une tournée du groupe dont elle est le manager, Adam and the Ants, et interprète la chanson « Lou » un hommage à Lou Reed.

La chanson « Miss You » des Rolling Stones figure sur l’album Some Girls, sorti en 1978. Ce morceau est devenu l’un des plus grands succès du groupe, atteignant la première place du Billboard Hot 100.

MARCUS, Greil, Lipstick Traces, Une histoire secrète du XXe siècle, Folio Actuel, 1989.

Les Sex Pistols ont donné un concert dans l’église française Notre Dame de France à Londres après négociations avec le prêtre responsable de l’édifice durant l’hiver 1977.

DEBORD, Guy, La Société du spectacle, Editions Buchet-Chastel, Paris, 1967, réed. Champ Libre, Paris, 1971.

Si à l’époque le mot “transgenre” n’existait pas, je me refuse à utiliser les termes travestis ou transexuels étant donné que pour la majorité, il s’agissait de personnes assignées au mauvais genre à la naissance, s’identifiant dans le genre opposé. Le mot “transexuel” était historiquement utilisé pour les personnes ayant entrepris une transition médicale. Le mot “transgenre” est plus inclusif et ne suppose pas nécessairement une transition médicale ou chirurgicale.

IDELON, Arnaud, Boum Boum, politiques du dancefloor, Editions Divergences, Paris, 2025.

BARTHOLEYNS, Gil, DITTMAR, Pierre-Olivier, JOLIVET, Vincent, Image et transgression au Moyen-Âge, Presses Universitaires de France, Paris, 2008.

FOUCAULT, Michel, Le Corps utopique suivi de Les Hétérotopies, [1966], Éditions Lignes, Paris, 2009.

GUIEN, Jeanne, “Sales Punks, Usages de la saleté dans les pratiques et esthétiques punk”, in GUESDE, Catherine (dir.) Penser avec le punk, La Vie des Idées, Puf, Clamecy, 2024.

- Ibid

- DONAGHEY, Jim, Bakounine Vodka : punk et anarchisme, Éditions Bpm, Paris, 2024.

O’HARA, Craig, La Philosophie du punk : Histoire d’une révolte culturelle, Saint-Ismier, Rytrut, 2003.

CUSSET, François, La Décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Editions La Découverte, Poche, 2006.

REYNOLDS, Simon, Hardcore, Audimat Editions, Paris, 2022.