NUMÉRO 1 : LE VIDE

PANIQUE DU GRAND TOUT : INTRODUCTION À GIONO

LITTÉRATURE

LOUISE JOLY

Je découvre Un Roi sans divertissement de Giono entre deux concours blancs, et mes études prennent tout leur sens. Je suis émerveillée par ses paysages « noir[s] de neige », ses personnages qui « déparle[nt] » et ce qu’il me dit du vide. Quelques années plus tard, j’entreprends un pèlerinage à Manosque pour lire sur ses terres et préparer un mémoire qui bouclerait mon premier voyage littéraire.

« Tu t’imagines de tout voir, toi, avec tes pauvres yeux ? Tu vois le vent, toi qui es fort ? […] Tu vois rien, là, sous la chaise ? Rien que de l’air ? Tu crois que c’est vide, l’air ? Alors, comme ça, tu crois que l’air c’est tout vide ? Alors, là y a une maison, là un arbre, là une colline, et autour, tu t’imagines que c’est tout vide ? »

« Si tu avais rencontré ce qu’il y a dans l’air, face à face, tout d’un coup, au coin du chemin, un soir, tu les verrais comme moi. »

Colline, Jean Giono, 1928

Dans Colline, Janet, doyen sénile du village, fait part de ses révélations à Jaume et aux habitants des Bastides blanches à la veille de sa mort. Personnage miroir du romancier, il se fait passeur de la même vérité. Il y a à l’aube de son récit toute la théorie gionesque du vide et de son illusion. Je perçois que ce concept relève d’un imaginaire, d’une croyance et d’une ignorance. L’agacement de Janet me percute et ses questions lèvent déjà le voile sur mon aveuglement. Tout au long du roman, ses révélations s’apparentent souvent à des hallucinations et à une forme de folie.

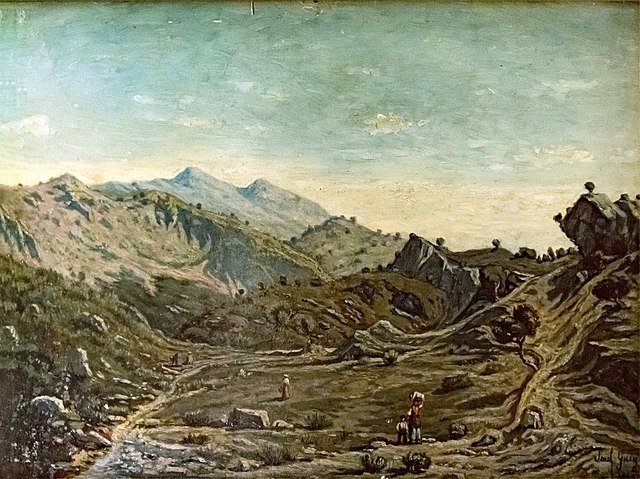

« Comme on approche de la montagne, on est saisi par le silence et par le froid. Le silence ? Non pas celui des nuits après le vent quand le ciel, blanc d’étoiles, craque comme de la neige, mais une chose qui nous paraît le silence parce qu’elle est vide de bruits humains, un vent qui nous glace parce qu’il est le halètement du monstre. »

La prose de Giono est envahie par l’omniprésence de la nature et de son immensité, jusque dans l’expression du silence le plus profond. Chaque phrase révèle au lecteur ce que l’humain construit autour des présences invisibles : un imaginaire de l’inanité, une muraille pour ne pas affronter le « monstre ». L’image du « vent qui nous glace » permet au romancier d’introduire la notion de panique.

Cette panique découle de la prise de conscience du fait qu’il existe d’autres présences, un univers qui ne se cantonne pas à l’humain et ses inventions mais englobe une multitude de vies, d’ondes et de forces. C’est le sentiment par lequel l’Homme comprend que le monde dépasse ses propres constructions. Chacun a déjà ressenti lors d’une balade en forêt, ou en ouvrant les yeux dans l’océan, la peur fascinante de se sentir infime et vulnérable au milieu de l’immensité, sans forcément y voir un prédateur. Si l’Homme est capable de percevoir un danger, c’est qu’il ressent confusément qu’il y a, dans cet espace éloigné des constructions humaines, une multitude d’êtres et de puissances qui cohabitent. On trouve au cœur de l’œuvre de Giono la peur de sentir la densité de ce que l’Homme percevait jusqu’alors comme un espace vacant, c’est-à-dire vierge d’appropriation. Cette perception peut être auditive, par le silence qui devient sonore, par le bruit du vent dans les arbres ou le chant des loups, mais aussi sensorielle, avec les éléments qui se manifestent, via les orages (thème omniprésent chez Giono et qui incarne une forme d’Apocalypse), les incendies, la présence de l’eau…

La pensée du vide permet à l’Homme d’occulter ce qu’il ne voit pas à l’œil nu. Il ne se rend compte de la présence de l’air qu’à travers la brume et le brouillard : il ignore que le vivant, lorsqu’il est dépourvu de ses expressions sensibles, demeure.

Le « halètement du monstre » ne disparaît pas.

Si ce silence devient inquiétant, pesant et menaçant, c’est la preuve qu’au-delà de ce que l’oreille distingue, il existe quelque chose que le corps et l’instinct perçoivent.

Entre déni et perception, vacuité et plénitude s’entremêlent, et pour comprendre ce nœud conceptuel, il faut évoquer l’influence du panthéisme dans la philosophie de Giono. Cette doctrine religieuse affirme l’appartenance de l’Homme à quelque chose de plus grand que lui, non pas une puissance transcendantale et verticale telle que Dieu, mais un univers, une Grande Force : la Terre, le Grand Tout. L’auteur envisage alors le vide comme un amalgame opéré par l’Homme entre ce qu’il ne voit pas et ce qui n’existe pas, et ainsi comme une négation de ce « Grand Tout ». La trilogie littéraire que Colline initie, celle de Pan — « tout » en grec —, dieu des bergers et de la vie universelle, a pour projet de diffuser cet enseignement.

Il faut toutefois se méfier des relectures de Giono qui lui prêtent une pensée écologiste. Giono est surtout anarchiste, misonéiste, détestant la ville et le progrès. Il parle de la nature et la loue pour sa proximité avec la vérité, loin des artifices et des illusions que crée une vie moderne. Les villages et hameaux, par leur isolement, sont les plus proches du chant panique. Loin des fables écologistes, Colline et les autres volets de la trilogie expriment le dilemme face auquel se trouve l’homme qui reçoit cet enseignement, et qui oscille entre prise de conscience et déni. La préface de A.M. Marina-Mediavilla aux éditions Grasset explicite ce dilemme : « Le sujet réel de Colline, c’est la montée de la peur dans ce village isolé, où la présence soudain sensible de forces qui dépassent l’homme fait naître l’angoisse, la terreur ; une épouvante si insupportable que, pour la faire cesser, ces paisibles villageois décident de tuer Janet, le vieillard qu’ils estiment responsable de l’hostilité d’une terre jusque-là soumise et qui paraît, soudain, avoir décidé de les détruire. ».

Le personnage de Jaume permet à Giono de mettre en scène ce dilemme : s’il fait l’expérience de la panique suite aux révélations de Janet, il choisit de tenir le vieil homme pour responsable et de ne pas déconstruire le rapport de forces que l’Homme entretient avec la Nature.

« Il lui prend soudain le doux désir de s’abandonner dans le vent du destin comme dans une bourrasque qui colle aux reins et emporte. »

Jaume, recevant le message de Janet, hésite entre le déni et l’abandon à la croyance du Grand Tout. S’il a manifestement compris cette représentation des forces de la nature, il choisit d’en nier la vérité. Ce monde est trop dense ; il pèse sur eux une puissance qu’ils ne peuvent contrôler et qui les amoindrit. Mais au souvenir des paroles de Janet, le désir lui vient de s’y abandonner, de croire en cela, de voir du vivant dans l’invisible, qu’apparaisse dans l’ombre une certaine épaisseur, et dans le vent un courant qui le porterait. Je m’abandonne alors à ce même désir et entreprends une vie au creux des collines, dans la Drôme, quelques mois après la parution d’un manuscrit perdu, Voyage à pieds dans la Haute-Drôme.

Le roman s’achève à la mort de Janet. Le village est comme ressuscité. Soulagés de ne plus être confrontés à ses paroles, les habitants plongent à nouveau dans l’ignorance et la menace disparaît, du moins c’est ce qu’ils décident de croire.

C’est la peur de l’Homme face à l’immensité des choses qui le pousse à la construction de l’imaginaire du vide. La physique quantique nous semble effrayante, et les discussions scientifiques qui l’entourent nous rappellent combien nous sommes insignifiants. L’Homme se protège d’un vertige et d’une multitude à laquelle il appartient malgré tout, mais il ne peut entrevoir ces vérités que s’il renonce à la servitude qu’il impose aux choses qui l’entourent.

Giono dévoile entre ses lignes le manifeste d’une vie anarchique, régie par les lois de la nature. L’Homme a entrepris d’imposer un ordre humain à une terre sauvage ; accepter qu’elle est peuplée d’autres modes d’existence implique d’inverser cette hiérarchie. Dans sa préface, Marina-Médiavilla appuie cette théorie : « de quel droit l’espèce humaine oblige-t-elle tout ce qui vit à la servir ? Et si, de s’être séparée de ce grand Tout vivant, elle était punie par la révolte des Forces qu’elle a, jour après jour, contraintes à la servir et crues définitivement asservies… ». Colline imagine les conséquences de cet asservissement illusoire des forces de la nature : la colère des collines.

L’ignorance du Grand Tout est notre refuge. Comment oublier qui l’on est pour se fondre dans le Grand Tout, et s’y perdre ?

J’ai mis un terme à mes recherches universitaires lorsque le vertige est apparu en moi, qu’il m’était devenu insupportable de prendre conscience de l’immensité dans laquelle je me trouvais. Alors qu’une nausée m’envahissait, je percevais les choses comme Janet. L’air était devenu palpable, le bruit du vent insupportable, et les nuits étoilées terrifiantes. Je comprenais ce qu’était le Grand Tout et que j’y appartenais, que l’univers n’était pas constitué seulement de nos sociétés et de ce que l’Homme y a créé. Le sentiment d’abondance excessive que me faisait ressentir cette plénitude m’a submergée. Alors, j’ai choisi l’ignorance, de nier la pesanteur, la densité et la profondeur des choses, pour que le vertige ne demeure pas.