NUMÉRO 1 : LE VIDE

HABITER LES INTERSTICES NUMÉRIQUES

ANALYSE

ROBIN SANT

Le vide dans les espaces numériques ne se caractérise pas seulement comme une simple absence décorative — un espace blanc entre deux blocs, un élément de mise en page ou un choix esthétique —, il s’agit bien au contraire d’un enjeu structurel de nos environnements digitaux. Ces interstices non programmés, ces marges, ces failles laissent émerger la liberté, la créativité et surtout la subversion.

Bâtir le vide, c’est redessiner la manière dont nos outils numériques laissent place à l’appropriation, à l’imprévu, à l’inventivité. La balance entre le plein du code et le vide de l’indéterminé est une question davantage politique qu’esthétique.

Penser le vide dans un logiciel, c’est refuser de clôturer, de finir certaines zones. Ces zones d’interstices deviennent alors des espaces de libre expression des usagers et des développeurs indépendants. Le modèle largement répandu se nomme l’open source. Il est un modèle vivant, visant à rendre l’intégralité des fichiers libres d’accès et éditables par quiconque a des connaissances de programmation. Ce modèle permet une plus grande liberté des usagers, le détournement, l’imprévu et l’évolution d’un logiciel dans le temps. Le monde du jeu vidéo est aujourd’hui l’un des pionniers de cette pratique, avec des jeux comme The Elder Scrolls Skyrim qui illustre cette dynamique. Lancé en 2011 avec des outils de modification accessibles (le Creation Kit), ce jeu est devenu une infrastructure malléable plutôt qu’un produit fini.

Cette malléabilité est précisément l’expression d’un vide intentionnel, où le non-dit et le non-codé deviennent autant d’invitations à la créativité collective.

Les « mods » créés par la communauté n’ajoutent pas seulement du contenu, ils réinventent les mécaniques, transforment l’esthétique, détournent l’univers narratif. Cette appropriation collective, structurée autour de plateformes comme NexusMods, montre comment l’ouverture technique peut générer une pérennité créative dépassant largement celle du développement propriétaire classique. Dix ans après sa sortie, Skyrim continue d’évoluer grâce à ces espaces d’indétermination comblés par les développeurs. Mais il ne s’agit pas d’exploiter la force de travail de développeurs amateurs non rémunérés comme c’est le cas pour Skyrim. En effet, la critique est de mise contre un modèle économique qui profite largement de cette pratique sans aucune rétribution. Le futur « modding » des joueurs est parfois déjà pris en compte dans la phase de programmation du jeu et octroie à l’éditeur la liberté de bâcler certaines facettes du développement, qui seront corrigées gratuitement par les joueurs. L’idée n’est alors pas d’exploiter, comme le jeu vidéo l’a parfois fait, mais d’accompagner, de fournir les outils nécessaires à la réappropriation et à la subversion.

Ce modèle est en opposition directe avec une figure plus autoritaire qui programme en circuit fermé avec un accès au code bloqué, privatisé. Le refus de coder en open source peut être lu comme un échec démocratique au profit d’un système économique. Le langage de programmation COBOL incarne cet échec. COBOL a été développé dans les années 1960 pour répondre aux besoins des institutions financières et administratives. Il est devenu l’un des langages les plus utilisés par les banques, les assurances ou les administrations publiques pour gérer des systèmes critiques. Son code est de fait opaque et privé. Il est enfermé dans des infrastructures propriétaires, maintenu par un petit nombre d’experts, ce qui rend tout changement ou modernisation extrêmement coûteux, voire impossible. De plus, COBOL étant ancien et délaissé aujourd’hui, les formations se font rares. Les institutions qui en dépendent se retrouvent donc piégées. Elles continuent d’utiliser un langage obsolète et indispensable à leur fonctionnement, mais dont la maîtrise disparaît peu à peu. Ce verrouillage, combiné à la pénurie de compétences, illustre un numérique pensé comme un territoire privatisé et figé. Le vide est ici nié, rempli de force, ce qui conduit à un immobilisme numérique aux lourdes conséquences : il efface toute possibilité d’innovation par les usagers, alors même que l’idée d’un espace commun vivant et évolutif incarné par l’open source existe déjà.

Lutter contre ces systèmes fermés devient urgent dans une société qui se dématérialise. Accepter le verrouillage de certaines fonctions, c’est s’ancrer dans un système désiré par les classes dominantes. Accepter la limite de 280 caractères qu’impose X (anciennement Twitter), c’est essentialiser ses propos. Forcer les images dans un carrousel de rectangles uniformes, c’est brimer l’individualité et la liberté des structures narratives. Utiliser et noter la qualité d’un chauffeur Uber, c’est être complice du classement des travailleurs et se ranger du côté de la performance. Ce verrouillage n’est pas neutre et laisse entrevoir les lignes claires de notre destin digital.

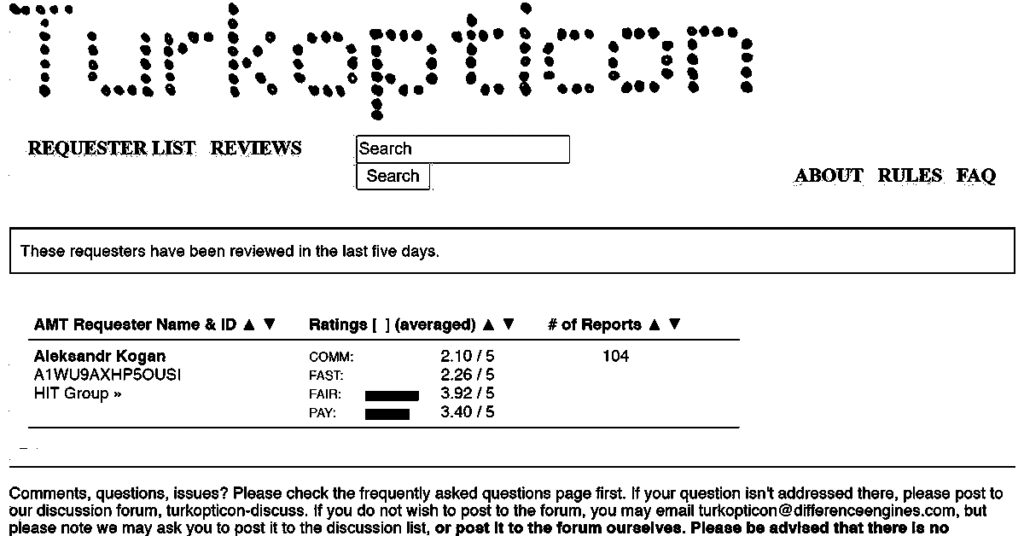

Mais même dans ces systèmes fermés, il existe une forme de résistance aux logiciels autoritaires et déterminés. C’est ce que Nolwenn Maudet met en avant derrière le concept de « design tactique ». Les moteurs de recherche tels que Google proposent l’ajout « d’extensions web » correspondant à l’injection d’une couche supplémentaire de code sur le moteur de recherche et sur certaines pages. La plus connue d’entre elles est AdBlock, qui supprime automatiquement l’ensemble des publicités sur les pages web. Ce que démontre Nolwenn Maudet, c’est précisément que cette pratique de résistance par la ruse aux modèles fermés et opaques peut incarner un geste politique plus profond. L’exemple de Turkopticon illustre parfaitement cette dimension subversive : cette extension créée pour la plateforme Amazon Mechanical Turk permet aux travailleurs précaires de noter et d’évaluer les commanditaires de microtâches, alors qu’Amazon ne leur offrait aucun moyen de se prémunir contre les employeurs peu scrupuleux. En s’insérant dans l’interface d’Amazon par le biais d’une simple extension, Turkopticon renverse discrètement les rapports de pouvoir : les travailleurs peuvent désormais partager des informations sur la fiabilité des payeurs, les délais de paiement, ou la qualité des consignes.

Cette appropriation technique transforme un outil d’exploitation individualisé en infrastructure de résistance collective, démontrant comment le « design tactique » peut réintroduire de la politique dans des espaces numériques conçus pour la neutraliser.

Bâtir nos outils comme des sculptures du vide est un enjeu de taille face à l’intelligence artificielle. La confrontation entre Mistral AI et OpenAI cristallise parfaitement cette tension : d’un côté, Mistral s’est positionnée dès ses débuts comme un challenger à OpenAI grâce à son approche open source, qu’elle présente comme porteuse de valeurs européennes de transparence et de protection des données ; de l’autre, OpenAI maintient largement ses modèles dans des systèmes fermés, malgré quelques récentes ouvertures stratégiques. Cette opposition révèle deux conceptions radicalement différentes de l’intelligence artificielle : l’une comme bien commun appropriable par tous, l’autre comme territoire appropriable par certains. Cette alternative ouverte fait écho aux réflexions de Richard Sennett dans The Craftsman. Il voit chez l’artisan un développement de compétences spécifiques et de rituels fertiles à travers la répétition, et distingue clairement la répétition inventive de la répétition mécanique. L’enjeu réside précisément dans cette distinction. Là où les systèmes fermés d’IA reproduisent mécaniquement des schémas prédéterminés, les modèles ouverts, eux, permettent cette « répétition inventive » de l’artisan, où chaque itération peut devenir source d’appropriation créative. En rendant les modèles open source, Mistral bénéficie d’une capacité de recherche et de développement élargie. Il transforme l’intelligence artificielle en matériau malléable plutôt qu’en boîte noire. C’est la conception de l’artisan qui développe son savoir par l’expérimentation directe et la manipulation répétée de la matière. Face aux « sculptures fermées » que constituent les IA propriétaires, les modèles ouverts offrent des interstices d’indétermination nécessaires à l’appropriation technique et à l’innovation collective.

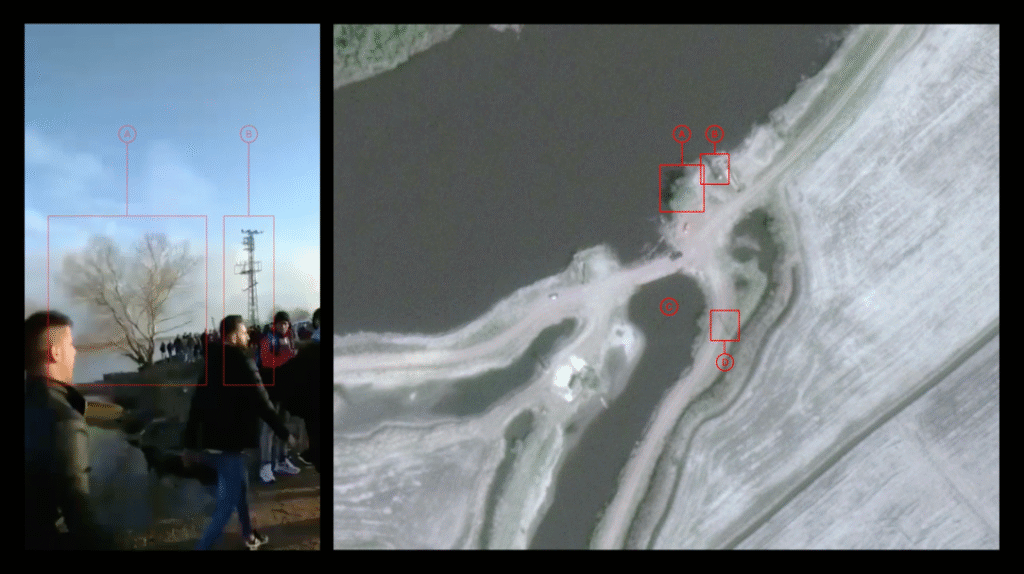

Par l’usage du terme dématérialisation, on a tendance à nier la plasticité de la matière numérique. Pourtant c’est par le simple enchaînement de 0 et de 1, de variables, et par le croisement de données que les espaces numériques offrent une malléabilité rare. Convoquer la figure de l’artisan et du bricoleur dans ce domaine est parfaitement adéquat. L’agence Forensic Architecture, par exemple, détourne les logiciels de modélisation et de simulation pour mener des enquêtes dans le domaine de la justice. Elle a ainsi reconstitué, à partir de vidéos amateurs et de relevés sonores, le bombardement d’une école en Syrie en 2013, afin de démontrer les responsabilités de l’armée syrienne. Dans un autre cas, elle a utilisé la reconstitution 3D pour analyser la mort d’un réfugié à la frontière entre la Turquie et la Grèce, révélant les violences commises par les gardes-frontières.

Ces usages indépendants des logiciels numériques montrent que nous sommes face à une matière sculptable, éditable, et non à une simple abstraction de données. Cette logique du bricolage numérique se retrouve aussi dans la culture populaire : les mèmes incarnent une autre forme de détournement. Ils sollicitent les images existantes, les découpent, les recomposent, et leur donnent de nouveaux sens à travers des montages amateurs. Là où Forensic Architecture mobilise le numérique comme outil de contre-enquête politique, les communautés en ligne utilisent le même principe de plasticité pour créer une critique sociale, une ironie partagée, ou même une forme de résistance collective par l’humour. Cette plasticité du numérique s’exprime aussi bien dans les laboratoires de recherche critique que dans les cultures populaires en ligne.

Embrasser la programmation logicielle comme sculpture du vide, c’est renoncer à clôturer ou achever la création. Ce renoncement est fécond dans la mesure où il permet la pérennisation de nos outils numériques, la construction d’outils démocratiques, et un ancrage réel auprès des usagers. Il ne s’agit pas de fournir des produits incomplets, mais davantage de remettre en question la notion de produit et de fournir des processus vivants et enclins à la réappropriation. C’est par les modèles open source, les interstices, les injections que le numérique dévoile sa puissance démocratique et devient un matériau d’avenir malléable et d’innovation collective..